※工事中です。

37症候一覧

37症候はアプローチ的な観点から6つに分類しています。痛い系、神経症状系、呼吸・循環器系、消化器系、その他マイナー症候、全身症状系です。

総論的な考え方を自分はどのように各症候に適用しているのかを示します。

(頭痛)、運動麻痺・筋力低下、嚥下障害・困難、めまい、物忘れ、意識障害、痙攣

感染系:発熱、全身倦怠感、食思不振、体重増加、体重減少(嘔吐)

腫瘍・血液系:貧血、リンパ節腫脹

精神系:不安・抑うつ、(睡眠障害)

(胸痛)、失神、(めまい)、動悸、浮腫、胸水

呼吸困難、咳・痰、血痰・喀血

心停止・ショック

(嚥下障害)、嘔気・嘔吐、吐血、脱水、(腹痛)、下痢、下血、便秘、腹部膨隆・腫瘤

黄疸

#泌尿器症状

(腰背部痛)、尿量の異常・排尿障害、血尿

#生殖器症状

月経異常

#皮膚・筋骨格症状

皮疹、(関節痛)、外傷

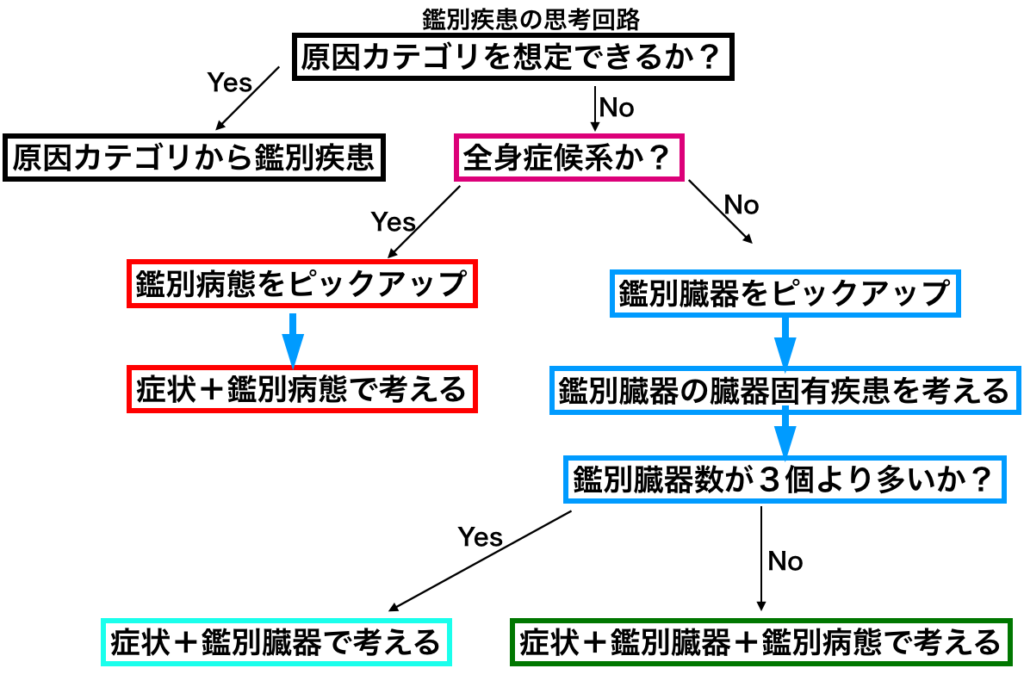

アプローチの原則

どの症候であっても基本的に以下のチャートに従って考えています。チャートを覚える必要はありません。鑑別を挙げる練習をしれいれば自然とチャートに近い思考回路に落ち着くはずだからです。

痛い系のアプローチの要点

基本的には鑑別臓器を挙げられればうまくいくことが多いです。鑑別臓器だけでは鑑別疾患を必要な分だけ挙げられないと困った場合、鑑別病態を利用します。

痛い系症候の要点は、時間経過の問診をフル(関連の問診含む)で行うことです。症状の有無の問診はあっさりで良いです。

例えば、腹痛の症例で時間経過の問診を一通り聞いて尿路結石らしさがあると思えば、まず泌尿器症状を聞きます。泌尿器症状がない場合、次に可能性が高い鑑別臓器に関する症状を時間が許す限り浅く広くスクリーニングするような感覚で聞いていきます(例えば、消化器⇨婦人科⇨心臓症状の順に数個ずつ)

神経・筋症状系のアプローチの要点

神経・筋症状系では臓器カテゴリの挙げ方がポイントです(神経・筋症状は原因カテゴリで考える、と理解しても良いです)

挙げ方についてですが、まず大雑把に大脳から筋肉に至るまでの神経学的解剖部位をイメージして、脳・脊髄・末梢神経・筋肉を臓器(原因)カテゴリとして考えます。

必要ならさらにこのカテゴリを細分化します。つまり、(大脳・小脳・脳幹)+(脊髄)+(末梢神経・神経筋接合部)+(筋肉)です。筋肉が関係ない脳そのものの神経症候を考えたい場合は大脳・小脳・脳幹の他に基底核や脳室を加えるなどさらに細分化を進めて臓器カテゴリを増やします。

神経・筋症状かどうかの判断について、痙攣や運動麻痺などなら直感的に判断できることが多いですが、嚥下障害のように抜けやすい症候もあります。判断のためのキーワードは、「動作・感覚に関係するもの」です。

嚥下障害があると言うことは嚥下という動作に問題が出ているので、嚥下に関係する筋肉か神経に問題があるということになります(もちろん自己免疫疾患など血液を介して筋肉や神経に悪影響が出ている可能性があるので病態アプローチでそのような疾患を連想することも重要です)

身体診察は神経診察をメインに進めます。

全身症状系のアプローチ

全身症状系の要点は、時間経過のグラフの問診はあっさりで良いので、随伴症状・症状の有無に重点を置き、これらを早く明らかにすることがポイントです。

時間経過の問診ではOnset, Progression, Constant, AAA/ Simをルーティンで聞くことが多いです。時間経過で随伴症状を聞いたら、VINDICATE P2を用いて鑑別を挙げながら、症状の有無を系統立てて聞き、他に症状がないか確認していきます。

呼吸・循環系、消化器系、その他マイナー系のアプローチの要点

アプローチに特徴のある痛い系、神経系、全身症候系ではない症候は原因カテゴリを挙げられるようにすることがポイントです。

例えば、黄疸は痛い系、神経系、全身系症候のいずれでもないので、原因カテゴリから攻めていくことを考えます。黄疸が生じる原因=体内にビリルビンが多くなる原因をざっくり考える(詳細は各論で紹介)と、PCC OSCE的には溶血、胆道系から排泄できないの2つが考えられます。

よって、鑑別疾患は溶血性貧血、肝炎系、胆管炎、膵癌などが挙げられ、それぞれの鑑別に対して順番に全身倦怠感・息切れ、輸血の有無、嘔気・腹痛・下痢・白色便、体重減少などを聞いていこうという戦略が立てられます。

自分が原因カテゴリをどのように整理・理解しているかについては、各症候の記事を参考にしてください。

全身症状系と痛い系の中間的なイメージで、時間経過の問診:症状の有無の問診=1:1くらいの比率で行うことが多いです(もちろん、症例によりますが)